浄化槽について

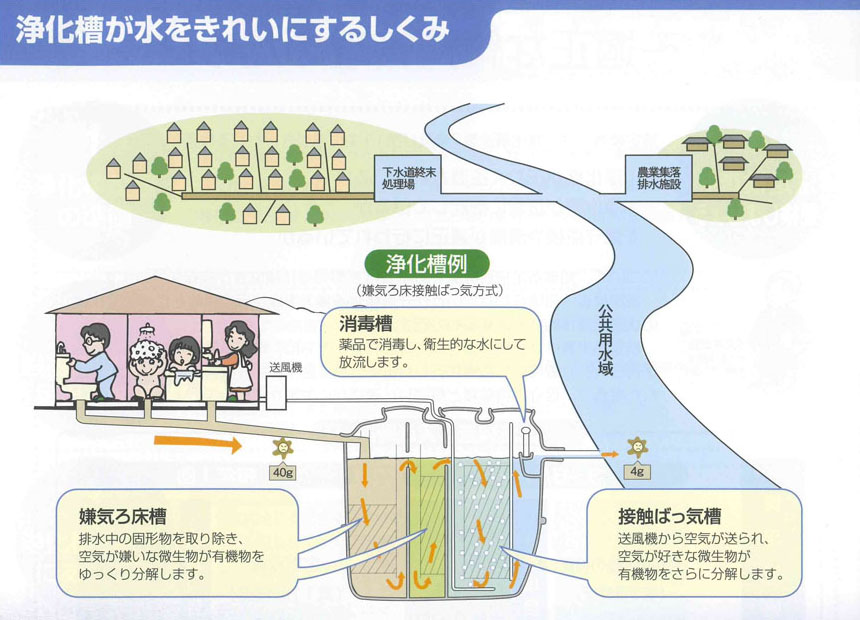

1.浄化槽が水をきれいにするしくみ

- 浄化槽は、下水道の終末処理場や農業集落排水施設とほぼ同等の高度な水処理ができ、 各家庭に短期間で設置できる装置です。

- 浄化槽の中には微生物が住んでいて、微生物の働きを利用して、排水中の有機物を取り除いています。

- 浄化槽の処理で、川や湖をきれいに保つことができます。

2.浄化槽の正しい使い方

3.浄化槽の維持管理

浄化槽は維持管理が必要です。

- 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です。人間と同じように日頃から健康管理を行い、定期的に健康診断を行う必要があります。

- このため保守点検と清掃を定期的に行うことが、浄化槽法により設置者に義務付けられています。(有料です)

- 維持管理が適正に行われないと、しだいに浄化槽の機能が低下し、地域の環境汚染の原因となります。また、故障箇所を早めに修理しないと、機能を正常に戻すために、かえって余分な費用がかかることにもなります。

- 保守点検は、浄化槽の運転状況の点検や装置の調整、修理、消毒剤の補充などを行います。これは、都道府県知事に申請し登録した保守点検業者か、浄化槽管理士が行うことになっていますので、これらの者に委託してください。

- 清掃は、浄化槽内にたまったスカムや汚泥などを引き出すとともに,汚泥の調整や装置の洗浄を行います。(年1回以上)これは、市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。

- 保守点検、清掃、法定検査などの記録は、法律によって3年間保存しなければならないことになっています。

- 維持管理は、あらかじめ委託契約を結んでおけば、定期的に実施、記録票をもらえるので面倒ではありません。

義務付けられている維持管理

登録業者による保守点検

許可業者への清掃委託

委託契約を結びましょう

4.浄化槽の法定検査

浄化槽には、法律によって法定検査を受けることが義務付けられています。(有料です)

- 法定検査は都道府県知事が指定した指定検査機関が行います。

- 法定検査は設置状況や保守点検、清掃が適正に行われているかなどを検査するもので、使用開始後3~8ヶ月の間に受ける「7条検査」と毎年行われる「11条検査」があります。

- 長野県が指定した検査機関は長野県浄化槽協会(クリックしてください)です。法定検査に関することは、そちらへお問い合わせください。

指定検査機関による法定検査