よくある質問

- Q1.浄化槽ってなんですか?

- Q2.浄化槽と下水道はどのように違うのですか?

- Q3.浄化槽で汚水がきれいになるしくみを教えてください

- Q4.保守点検とはなんですか?

- Q5.浄化槽の清掃は定期的にしなければいけないのですか?

- Q6.浄化槽の点検や清掃の時に、準備しておかなければならないことはありますか?

- Q7.臭いが強いのですが、どうしたらよいのでしょうか?

- Q8.魚や野菜くずなどは細かく砕いて流してもよいですか?

- Q9.使い古しの食用油を排水口から流してもよいですか?

- Q10.合併処理浄化槽の使用上の注意を教えてください

- Q11.法定検査は毎年受けなければいけないのですか?

A1.浄化槽とは、台所や風呂、洗濯などの生活雑排水やし尿を槽内に運び、バクテリア(微生物) の働きにより分解処理し、上澄みの水を消毒した後、槽外へ排出するしくみのものです。

A2.下水道は、し尿・生活雑排水といった生活排水を地下に埋め込んだ下水道管を通じて集め、一括して処理する施設です。市町村や都道府県により設置や管理がなされています。

浄化槽はし尿を生活雑排水と一緒に処理する合併浄化槽と、し尿のみを処理する単独浄化槽があり、単独浄化槽はH13.4.1以降設置が禁止された「みなし浄化槽」に位置付けられています。公共もしくは民間、個人が設置する施設で、その持ち主(いわゆる浄化槽管理者)が自ら管理することになります。

A3.浄化槽は水中に生息する微生物の働きで排水中の汚れ(有機質)を分解する装置です。水の汚れの原因となるものには固形物と汚水中に溶け込んでいる有機物質とがあり、固形物は分離沈殿させて貯留します。有機物質は微生物の働きで分解し、その過程で出た固形物は沈殿によって分離すると処理水は透き通ったきれいな状態になりますので消毒し放流します。固形物は一定期間ごとに引き抜きます。

A4.保守点検は、浄化槽の装置や機器類が正常に働いているかどうか、浄化槽本体全体の運転状況や放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうか、配管やろ材が目詰まりしていないかなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防的な措置を講じることをいいます。

浄化槽は微生物の働きによって汚水を処理する施設ですから、まさに、「生き物」です。微生物が活躍しやすい状況に保つ必要があります。

浄化槽の機能が十分保持できるように、機器類の点検、水質や汚泥の状態確認と検査、清掃時期の判定、消毒剤等の補充を行っています。

A5.浄化槽は汚水と汚泥(汚物、沈殿物など)を分離し、分離した汚水に空気を送り込んで微生物によって汚水を浄化します。浄化された処理水は消毒して放流、汚泥はその浄化槽に溜める構造となっています。よって、定期的な清掃をしなければ汚泥が溢れ出る場合もあり、浄化槽としての機能を発揮しなくなります。「浄化槽法」では定期的な清掃が義務付けられているほか、点検結果により、その状態に応じて清掃作業をお勧めする場合もあります。

Q6.浄化槽の点検や清掃の時に準備しておかなければならないことはありますか?

A6.よくあるトラブルでは、浄化槽のマンホールが駐車している自動車の下にあり、点検や清掃作業が出来ない場合があります。まずは浄化槽のマンホールの位置をご確認いただき、その上に自動車、植木鉢等を置かないようにお願いします。

また、清掃の際は水道をお借りしておりますので、ご了承お願いします。

A7.悪臭発生の主な原因としては、次のようなことが考えられます。

1.浄化槽機能の低下

2.送風機の故障

3.浄化槽の清掃不足

4.送気口の密閉及び排気設備の不良

5.マンホール蓋の密閉が不十分

様々な要因が考えられます。状況をご確認の上、ご連絡ください。

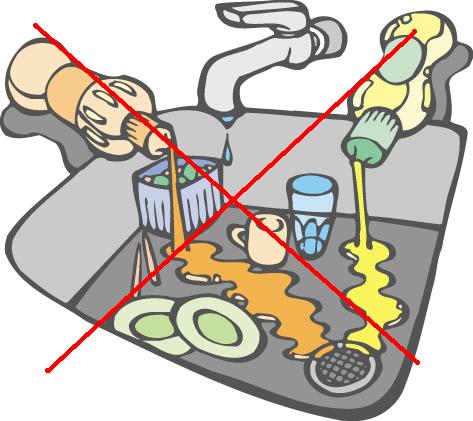

A8.微生物の格好の住まいである浄化槽も限られたスペースですから、おのずと能力の限界があります。家庭用の小型合併処理浄化槽は台所のゴミをすべて引き受けるように作られていません。台所から出る魚のアラ、野菜くず、食べかすなどはできるだけ流さないようにしましょう。

A10.次の注意はぜひ守ってください。

1.送風機の電源を切らないでください。浄化槽の中には汚水をきれいにする働きをする微生物がいます。電源を切って浄化槽に空気が送られなくなると、その微生物が活動できなくなったり、死滅したりして汚水をきれいにできなくなります。(異臭の原因にも繋がります)

2.紙おむつや生理用品を流さないでください。水に溶けにくいものを浄化槽に流すと、詰まったりして故障の原因となったり、清掃回数が増えます。

3.食用油や野菜くず、食べ残しを流さないでください。油や食べ残しなどを直接流すと浄化槽に能力以上の負担をかけることがあり、放流水が汚くなったり、故障したりすることがあります。